|

|

* 이는 '김연수 도창 창극 춘향전' 음반(지구레코드 JCDS-0575~0577, 3CD 박스물, 재판, 1997년 제작) 해설서 7~8쪽에 실린 글의 초고입니다.

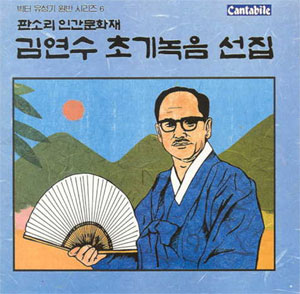

* 상기 사진 설명: 국악음반박물관 소장 음반자료 관리번호 MI12LP-0562

빅타 유성기원반 시리즈(6) 판소리 인간문화재 김연수 초기녹음 선집(소리:김연수, 고수:한성준)

(주)서울음반 SXCR-090(1LP), 디자인:유형배, 심의번호:9306-G369, 음반 기획·해설·사설채록:노재명 외(해설서 12쪽 수록),

1993년 7월 30일 유성기원반(마스터 8SP) 복각 제작. 이 가운데 <비 맞은 제비같이>만 중고 유성기음반(1SP) 복각 제작.

판소리 명창 김연수

글/노재명(국악음반박물관 관장)

동초(東超) 김연수(金演洙)는 1907년에 전남 고흥군 금산면 대흥리에서 태어났다. 1930년대 중반에 송만갑에게 흥보가와 심청가를, 정정렬에게 적벽가와 춘향가를, 유성준에게 수궁가를 배웠고 1950년 무렵에는 정응민에게 심청가를 배웠다.

김연수는 1938년에 정정렬이 타계하자 조선성악연구회 창극단의 대표를 맡았다. 그리고 1945년에 김연수 창극단을, 1950년에 우리국악단을 조직하고 1962년에 국립창극단 단장을 역임하는 등 창극 운동을 주도하였다. 그가 창극에 남다른 열정을 가진 것은 스승인 정정렬의 영향이라 하겠다.

김연수는 1937년에 빅타 음반회사와 전속 계약을 맺어 이후 3년간 음반을 취입했고 1940년에 오케이 음반회사에서 음반을 취입하였다. 김연수는 1964년에 인간문화재로 인정받고 나서 박록주, 김여란, 정광수, 박초월, 김소희와 함께 문화재관리국에 문화재 보존용으로 춘향가를 녹음하였다. 김연수는 1966년에 지구레코드사에서 판소리 다섯바탕 눈대목 음반을 취입하였고 1967년에는 동아방송국에 판소리 다섯 바탕을 녹음하였다. 김연수는 1968년에 케네디레코드사에서 제작된 단가집 음반(지구레코드 재발매)에 <사철가>와 <백구가>를 녹음했고, 같은 해에 지구레코드사에서 박록주, 김여란, 박초월, 김소희, 장영찬 등과 함께 창극 춘향전 음반을 녹음했다.

김연수의 가장 큰 업적은 자신의 판소리 다섯 바탕을 창본으로 정리한 것이다. 김연수는 사설을 정리하면서 전문적인 지식이 필요한 대목은 한학자, 한의사 등에게 자문을 받았다 한다. 김연수는 춘향가 중에 있는 <만복사 찾아가는 데>의 염불 가사를 알기 위해 큰 스님을 찾아가 문의하기도 하였고, <봉사가 춘향의 꿈을 해몽하는 데>의 사설을 정리할 때에는 유식한 봉사를 찾아가 물어보았다 하며, <신연맞이>와 <어사 남원으로 가는 데>를 정리할 때에는 서울에서 남원까지 현지 조사를 하였으며, 수궁가 중에 나오는 <약성가>를 정리할 때에는 한의원에게 찾아가 한의사와 문답하기도 했다 한다. 한번은 김연수가 설사가 나서 약성가에 나오는대로 약을 지어다 먹고 나은 적이 있다 한다.

김연수는 매사에 철두철미했다 한다. 그런 성품 탓에 그에게는 불분명이란 있을 수 없었다. 그래서 김연수는 확실한 사설, 확실한 발음을 추구했고 그가 생각했던 확실한 창본을 정리했다. 김연수는 자유분방했던 옛 판소리를 근대 청중의 취향에 맞게 정형화 시켜 놓았다. 그리고 정형화 된 소리제를 갈고 닦아 거의 실수없이 확실하게 대중에게 감동을 전달한다. 이런 동초제의 특성은 오늘날 다른 소리제에도 큰 영향을 주고 있다.

김연수는 임방울과 늘 비교의 대상이었다. 임방울이 감성파 명창이라면 김연수는 두뇌파 명창이다. 임방울의 소리는 민중의 지지를 받았던 반면에 김연수는 식자층의 지지를 받았다. 대다수 민중에게 한문투의 사설은 중요한 관심거리가 아니었고, 임방울이 즉흥적으로 퍼부어대는 현란한 목청에 넋을 잃었다. 식자층은 한문에 자신이 없는 임방울이 사설을 간혹 얼버무리는 것이 답답하고 못마땅했을 것이다. 반면에 두뇌파 명창 김연수는 감성 보다는 지성을 앞세워 소리의 생명력을 잃게 만들었다고 비판받기도 했다. 즉흥성과 감성을 앞세운 임방울의 소리제는 정형화 되지 못한 탓에 전승이 끊어지고 말았고, 치밀한 계산과 지성을 앞세운 김연수의 소리제는 정형화에 성공하여 오늘날까지 전승되었고 가장 인기있는 유파 중에 하나로 자리잡았다.

오정숙은 자신의 스승 김연수에 대해 이렇게 말한다. "김연수 선생님이 가장 강조하신 것은 발음을 정확하게 하라는 것이었다. 긴 음과 짧은 음의 구별을 엄격히 하라고 하셨고, 아니리와 발림을 이면에 맞게 하라고 하셨다. 김연수 선생님은 연극인들이 감탄할 정도로 연기를 잘하셨다. 김연수 선생님의 소리는 언제 불러도 거의 어김이 없는 불변의 소리다. 오랫동안 연구하고 다듬은 소리를 상자 안에 딱 넣어서 뚜껑 덮어 가만히 넣어둔 형이다. 흐틀어진 것을 싫어하는 선생님의 성격 때문이다. 연필 하나라도 선생님은 늘 같은 위치에 놓여 있어야지 조금이라도 제 위치에 있지 않으면 불벼락이 떨어졌다. 그러니 사설에 조금이라도 오자가 있으면 그냥 넘어가실리 없다. 김연수 선생님의 소리제는 붙임새가 오묘하다는 데 특징이 있다. 김연수 선생님은 다섯 바탕에 두루 능하셨지만 춘향가 중에서 <춘향을 살리기 위해 과부들이 등장하는 데>, <이화춘풍>, 심청가 중에서 <심봉사와 뺑덕이네가 사는 데>, 흥보가 중에서 <흥보가 밥 먹는 데>, <놀보 박타령>, 수궁가 중에서 <토끼 욕하는 데>, 적벽가 중에서 <적벽대전>을 특히 잘 부르셨고 단가로는 <사철가>를 즐겨 부르셨다."(1995.4.11. 국립창극단에서 오정숙 증언)

김연수는 이런 말들을 하였다 한다. "동편제, 서편제를 구별하여 따지는 것은 무의미하다. 사설 발음이 명확해야 붙임새가 제대로 된다."(1995.4.16. 국립중앙극장 소극장, 김연수 흉상 제막식에서 이보형 증언)

오정숙, 박봉선, 정권진, 김소희, 박동진, 김성수, 김동준, 성운선, 박송희, 강종철, 성순종, 홍정택, 성창순, 송순섭, 강정자, 남해성, 김수연, 박계향, 윤석기 등 수많은 소리꾼들이 김연수에게 판소리를 배운 바 있다. 이 가운데 오정숙만이 김연수의 판소리 다섯 바탕을 다 받았으며 김연수제 춘향가 보유자로 인정받았다.

1974년 3월 9일, 김연수는 판소리 다섯 바탕 창본을 정리하는데 힘쓰다가 창본의 완간을 보지 못하고 간암으로 타계하였다.

|

| 2006-08-16 |

|